“十万元的罚款和十五天的拘留,对她是否实在过于严厉?”近期,山东临沂一位女性因对法院判决的不满而遭到行政处罚,引发了广泛的关注。这一事件是如何演变到如今的局面?许多人对此充满了好奇。

杨某的丈夫因邻里纠纷而受伤,伤情被评定为轻伤二级。她对于处罚的力度并不满意,期望能有更严厉的惩罚。去年,法院依照规定判处肇事者三个月的拘役,并赔偿2.5万元,杨某对此感到十分失望。她直接前往法院与判决法官进行质询,双方发生了激烈的争吵,情绪异常激动,最终杨某被法警带走。

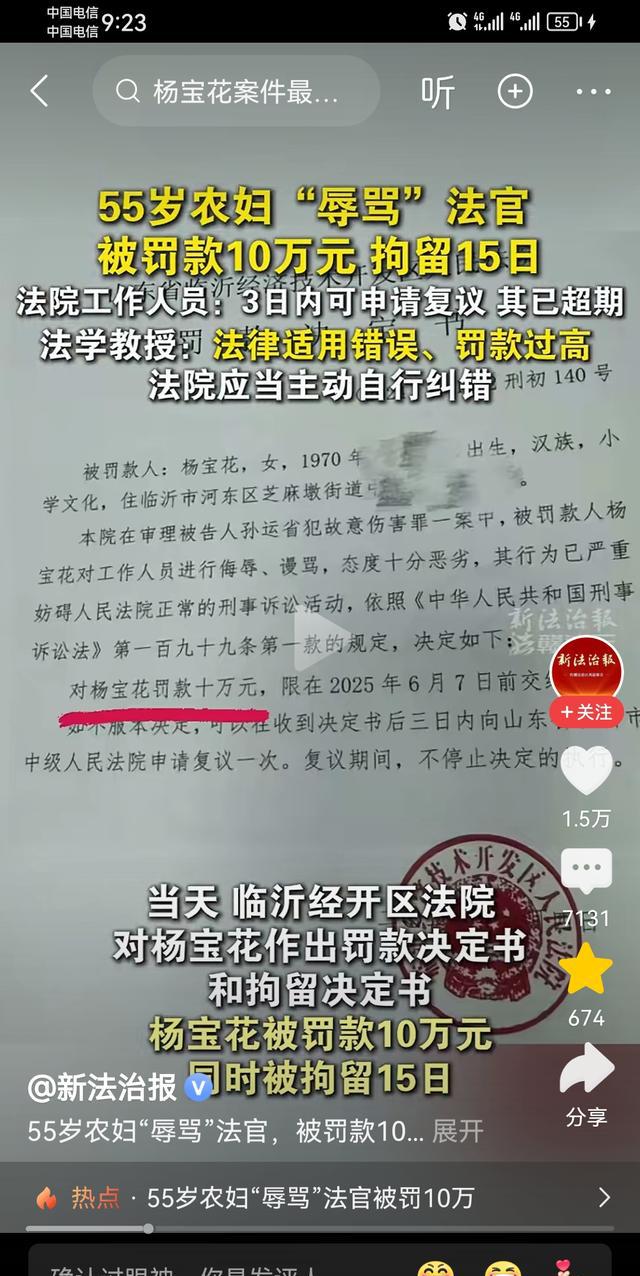

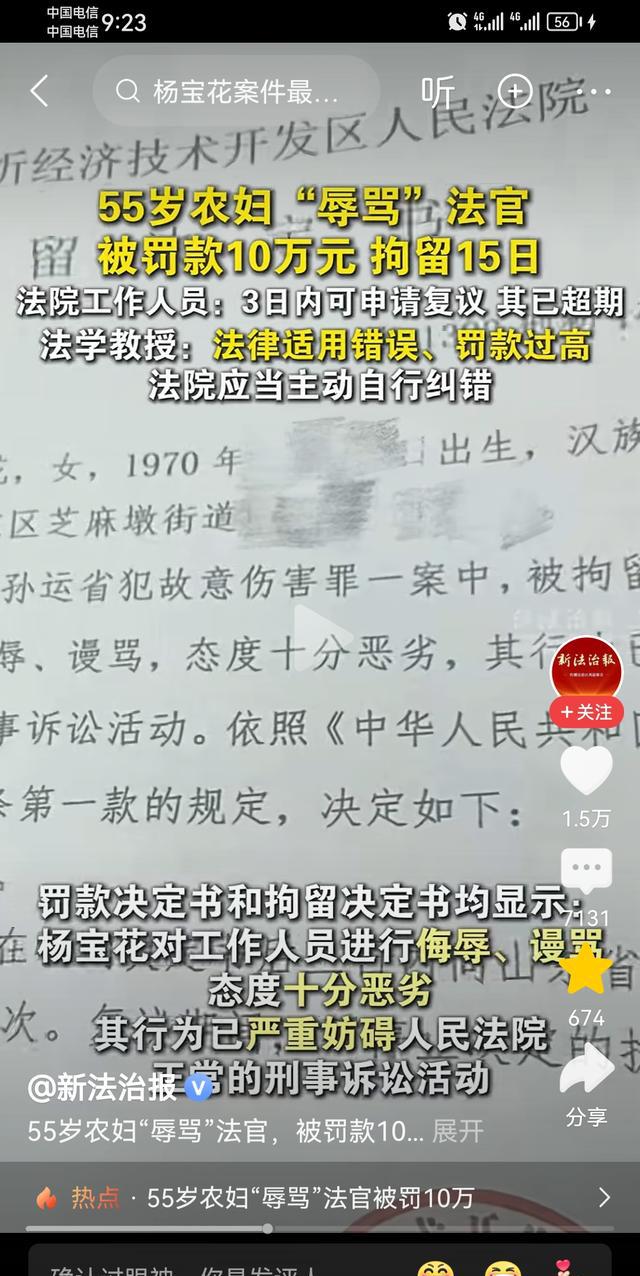

事件发生当天,杨某在法庭上公开质疑判决,声音高亢,称“谁这么判的,谁没有良心”。法院随后判定她扰乱了法庭秩序,并处以十万元罚款和十五天的拘留。判决书中提及“辱骂”,但杨某认为她只是表达了不满,双方的说法存在较大分歧。

在整个司法程序中,杨某并没有提出申诉或复议,法院在三天内就执行了全部处罚。她支付了十万元罚款,并完成了十五天的行政拘留,整个过程非常迅速。此时,她的家庭因医疗和纠纷已花费不少,这一处罚无疑给她带来了巨大的经济压力。

案件曝光后,临沂及网络上引发了大量讨论。许多人提到,农村女性法律知识相对匮乏,遇到纠纷时只能直接向法官求助。类似事件以往多以口头警告或小额罚款结束,鲜有如此严厉的十万元罚款和拘留十五天的情况出现。

一些法律专家查阅相关法规后发现,规定“旁听人员严重扰乱秩序时的罚款上限为一千元”,并未找到十万元罚款的依据。专家表示,这种做法未能与法律标准相符,建议法院应主动进行调整。部分市民也提出疑问,农民表达不满与辱骂的界限究竟由谁来判断?事实、情绪与程序紧密交织在一起。

杨某事后回忆,自己原本只想弄清楚丈夫为何未能得到合理赔偿和更严厉的判罚,没想到因情绪激动被认定为“辱骂”。她并未聘请专业律师,而是自行处理。处罚决定下达后,她没有时间去选择复议,因为对具体流程并不熟悉,这一环节的缺失无疑增加了她的压力。

专家指出,将“扰乱法庭秩序”的罚款提高至十万元,与法律规定相距甚远。按照正常情况,罚款金额最多不应超过一千元,而如此重罚实属罕见。像杨某这样的情绪激动被认定为极端,法庭的处罚标准亟需透明化。

村民们对这一事件感到震惊。许多邻居私下表示,杨某家的纠纷已经持续了数月。大家对法庭的处理方式感到困惑,只知道在发生问题后找法院寻求解释是唯一的解决途径。在村子里,以前有人插话、争吵,通常只是受到警告,很少升级到行政拘留,更不用说如此巨额的罚款。部分人表示,这让他们感到失去了“诉说”的安全感。

临沂的律师们有自己独特的看法。他们指出,处罚标准应考虑事件的性质,而非仅仅依据情绪。过度的判罚可能削弱公众通过法律解决纠纷的信心。许多人对申诉流程并不熟悉,错过了维护权益的机会。在杨某的案件中,法院并未向她提示合理的申诉渠道,程序的透明度不足。

随着杨某事件在网络上的发酵,许多人开始检索类似的案例。结果发现,针对“辱骂法官”或“扰乱秩序”的严厉处罚在全国范围内并不常见。绝大多数案件通常以教育和口头警告为主,罚款数额也相对较低。个别案件有过拘留,但金额远未达到本案的水平。许多司法从业者强调,应避免情绪化的判断,合理控制惩罚的范围。

公众也对杨某丈夫的伤情表达了关切,认为原判决的2.5万元赔偿与实际损失并不匹配。案件裁决后,这对夫妻的生活陷入困境。处罚实施后,日常开销和医疗费用的压力骤然增加。杨某表示,交罚款的钱几乎是家里多年来的积蓄,现在想再提出申诉已变得极为困难。

在这件事中,旁观者关注到了法律程序的缺失。大多数农民在遇到问题时不会主动寻求律师帮助,第一反应往往是直接“向法官请求解决”。一旦沟通过程中情绪失控,后果可能非常严重。如果司法机关未能提供必要的流程指导,百姓只能无奈应对。

事件的讨论远未结束。媒体外的真实情况是,杨某承受着巨大的压力。村民们在讨论如何减轻家庭的经济负担,而法律界则关注于法律条款的细节和法官判罚的合理性。临沂法院尚未公开惩罚标准和证据细节,部分专家呼吁信息的透明化。

在农业社区中,类似的纠纷处理其实相当普遍。农妇在维权时的渠道相对有限,一旦对法庭判决不满,往往只能通过呼吁或质疑来表达自己的情绪。缺乏法律代表的情况下,人际关系和习惯法往往会影响结果。杨某案件的出现,让一些居民开始反思:“今后再遇到类似事情,是否还敢轻易找法官理论呢?”

根据现行法律,扰乱法庭秩序的罚款不应显著超出正常限额。专家们建议,惩罚过程应分层合理,不能因为职位或场合而提升违法成本。许多老百姓需要的是明确的程序指导,清楚地知道如何申诉和复议,这样才能有效减少不必要的损失。

整个事件仍在持续发酵。部分法律专家已经呼吁对本案的罚款进行复审,提升程序的透明性,以减少误判的可能性。至今,临沂法院未公开回应额外的证据和程序解释。部分律师主动联系杨某,希望能够帮助她进行复议,但如今罚款已支付完毕,拘留也已结束,一切都已难以逆转。