探寻古代历法的智慧:从《周月解》看四季变迁

首先,我们需要清晰地理解季节的变化。《周月解》中对此进行了详尽的阐述:

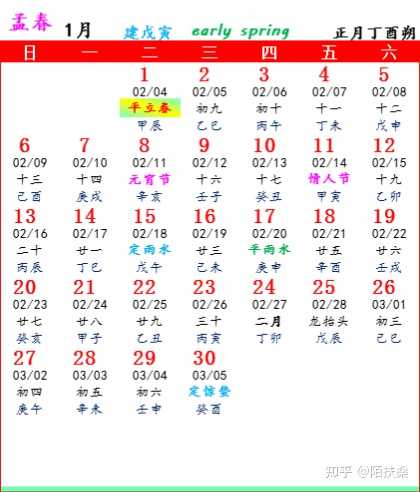

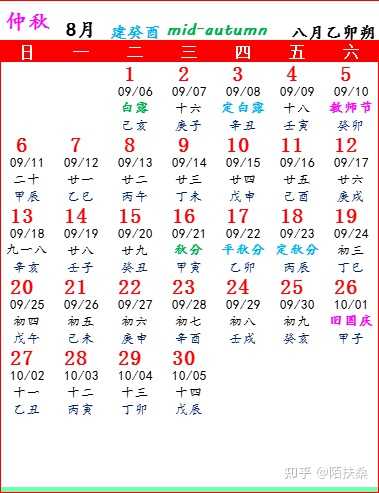

在一月,阳光南移,黄昏时星辰可见,白昼逐渐变短,万物开始生长,微弱的阳光从地下涌现,阴气则在大地上蔓延。此时,斗柄指向子,傍晚时分北方指引,阳气逐渐减弱,植物开始苏醒。日月同时在牵牛星之初升起,月亮向右移动,周而复始,最终与太阳合而为一。太阳和月亮的轨迹交替运行,年度的循环在十二个时辰之间完成,最后再度重启,这便是日月的轮回。整年的开始,其数量在于时间,从一到十,形成周期,每个周期的意义皆在于此。四季的更替构成了一年,包括春、夏、秋、冬,各自以孟、仲、季进行命名,十二个月则由中气来标示时节。春天的三个月中气为:惊蛰、春分和清明;夏季的三个月中气为:小满、夏至和大暑;秋季的三个月中气为:处暑、秋分和霜降;冬季的三个月中气则为:小雪、冬至和大寒。闰月则没有中气,它指代两个时辰之间的过渡。万物在春天复苏,夏天成长,秋天收获,冬天储藏。天地间的正道和四季的极致,皆为不变的法则。夏季的变化掌握在天意之中,所有的王朝都应遵循这一规律。在商朝时期,商汤向夏朝学习,减轻民众的苦难,顺应天意进行改革,重新制定历法,改变服饰名称,用以示范不同,建立新的制度,改变民众的视角。如果天时出现重大变化,这便是一个时代的标志,同时也代表了周朝对商朝的挑战,重新校正了历法,展示了三者的统一,至于对民众的时间管理、巡游和祭祀,仍然是遵循夏朝的传统。这就是《周月解》的核心,记载着治理的智慧。

接下来,月令的七十二候则进一步细分了自然现象。

在立春的第五天,东风开始解冻;再过五天,蛰伏的虫子开始振动;随后五天,鱼类从冰下游出。

至于雨水时节,雪融化成水;再过五天,獭开始祭鱼;又过五天,鸿雁飞来。

在惊蛰时,五天后,白萍开始开花;再五天,仓庚开始鸣叫;随后五天,鹰变为鸠。

春分时,五天后,玄鸟归来;再过五天,雷声开始响起,芍药盛开;最后五天,雷电初现。

清明时,五天后,桐树开花;再过五天,田鼠转变为鴽,牡丹竞相绽放;又五天,彩虹开始出现。

谷雨时,五天后,萍开始生长;再过五天,鸣鸠轻拂其羽,戴胜鸟降落于桑树之上。