本期导读

人工智能,意指由人造出的智能。从其定义来看,主要是研究开发能够模拟、延展以及增强人类或其他生物体智能的理论、方法、技术和应用系统。这项科学技术的目标在于促使智能机器具备听觉(如语音识别、机器翻译等)、视觉(如图像识别、文字识别等)、语言(如语音合成、人机对话等)、思考能力(如人机对弈、定理证明等)、学习能力(如机器学习、知识表示等)及行动能力(如机器人、自动驾驶汽车等)(Woniu,2021)。现阶段,基于大数据的深度学习人工智能模式与强人工智能之间存在本质差异。人工智能的硬件基础——计算机,其运算能力依旧有限,机器学习算法大多仍然基于数理统计的框架。因此,推动人工智能的发展,需在基础理论方面取得重要突破。

人工智能的进步融合了众多学科,并在科学和技术发展中愈发发挥着重要作用。

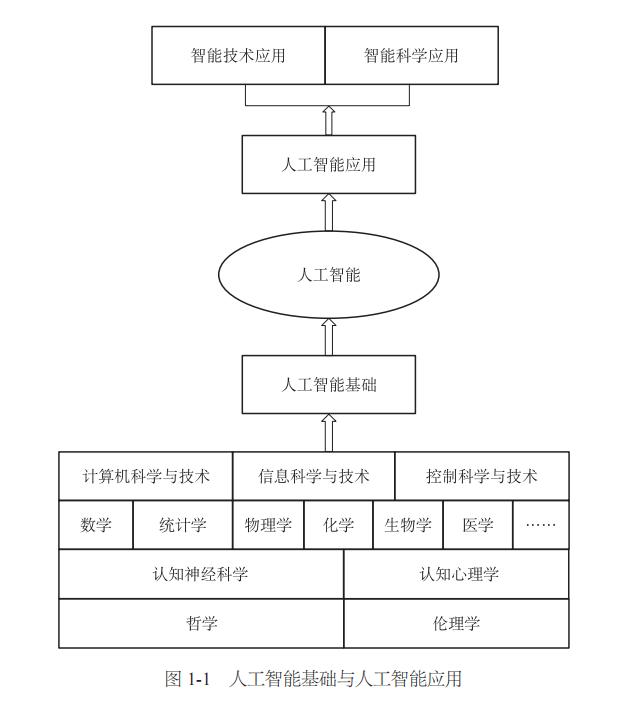

根据图1-1,人工智能的研发涵盖基础研究和应用两个方面。其基础研究分为四个层次:首先是哲学与伦理学,探讨人工智能的形式化规则和逻辑,研究思维起源于物理大脑的过程、知识的来源及其如何影响行为等问题;其次是认知科学中涉及的生物结构和心理活动基础,包括认知神经科学和认知心理学,前者关注大脑信息处理,后者则研究人类与动物的思维和行为;第三层涉及众多自然科学学科,主要包括数学、统计学、物理学、化学、生物学及医学等。什么样的形式化规则能得出有效结论?哪些内容可以被计算?如何用不确定的信息进行推理?哲学为人工智能提供了一些基本理念,但若想使其成为真正的科学,必须在逻辑、计算和概率等基础领域建立严谨的数学体系。为了促进人工智能的成功,必须结合智能与人工制品,而计算机作为人工制品被选中。最后,人工智能基础研究是一个复杂的多学科交叉问题,本书将重点关注第二层和第三层的自然科学基础,其余层次的研究则留待未来课题深入探索。

在认知科学中,认知神经科学和认知心理学构成了人工智能的第二层基础学科。人工智能研究的最终目标之一是构建出具备类似甚至超越人类智能的通用人工智能(强人工智能)系统,这种系统能够灵活应对不同环境并解决多种问题。了解人脑的功能及其实现机制,对于人工智能的发展具备基础性的重要意义。首先,认知神经科学的进步为人工智能研究带来了新的科学问题;其次,准确描述和测量生物智能为人工智能设立了标杆;再者,认知神经科学发现的脑活动规律可能直接启发新的人工智能技术;此外,认知神经科学的研究成果有助于更好地评估和验证现有的人工智能技术;最后,认知神经科学与人工智能的显著协同作用,将加速两个领域的共同发展。

认知神经科学对人工智能的发展贡献良多,首先是对神经网络的构建,这也是认知神经网络最为著名的贡献之一。人工神经网络的设计灵感源自生物神经元的结构与功能,例如,赫布学习规则(Hebbian Learning Rule)通过模拟神经元突触强度的可塑性,为神经网络的权重更新奠定了基础;而卷积神经网络则模仿了大脑视觉皮层的层次特征,进行视觉信息的分层处理。其次,认知神经科学还优化了学习机制。强化学习的理论框架与大脑的多巴胺奖励系统相互关联,如时间差分学习(TD Learning)模型受到大脑奖励回路的启发;稀疏编码等高效表征方式则模拟了大脑的信息处理原理。最后,推动类脑计算及神经形态芯片的发展,脉冲神经网络试图模拟生物神经元的时序编码特性,以推动低功耗人工智能硬件的发展(例如,IBM的TrueNorth芯片为低功耗人工智能硬件带来了新的解决方案)。尽管当前人工智能模型在能效比和泛化能力方面与人脑存在显著差距,但认知神经科学将不断为人工智能提供新的发展方向(例如,注意力机制与大脑默认模式网络的联系)。

作为未来发展的重要战略技术之一,人工智能的进步离不开认知心理学所提供的理论框架与研究成果支持。目前,在人工智能的研究与应用领域中,语音识别、视觉识别、中文信息处理、自适应自主学习、直觉感知、综合推理、混合智能及群体智能等多个方面,认知心理学都扮演了关键角色。许多新算法的提出与发展,直接借鉴并模拟了人类的基本认知过程。在人工智能发展的过程中,众多发现与大脑的认知研究紧密相关。20世纪五六十年代兴起的认知心理学,亦称信息加工心理学,视人类为类似于计算机的信息处理系统,采用信息处理的视角,研究人类的高级心理过程,包括信息的输入、编码、传输和存取等环节。为此,认知心理学家建立了多种认知模型并进行计算机模拟(

数学相关学科无疑是人工智能的核心支撑学科。众所周知,现代的人工智能技术是建立在数学模型之上的,无论是解释还是实现,都离不开数学的支撑,且涉及到多个现代数学的分支。目前,人工智能面临着诸多重大理论挑战,包括可计算性、可解释性、泛化能力、稳定性与创造性等。人工智能所遇到的这些根本问题,其实质上皆源于数学的挑战。机器学习作为人工智能的一个重要分支,主要用于从数据中提取有价值的信息,而数据本身是无意识的,无法自主展示出有用信息。因此,机器学习首先需对数据进行抽象表达;随后基于这一表达进行建模;最后进行模型参数的估计与计算。关键在于数据再表达的学习。这一再表达不仅要适应后续的预测或识别任务,还需适合计算的需求。目前,基于深度表示的数据逐层再表达所面临的挑战在于,处理大规模数据可能导致过参数化,而多层表示结构又使得问题高度非凸化。统计学为解决这些问题提供了数据驱动的建模方法,可以引入代数、几何与拓扑、概率论、随机分析、微分方程、图论、博弈论及统计物理学等数学理论或工具,来探讨人工智能的数学机制。无论从统计学还是数学的角度研究人工智能,最终的实际性能均需通过优化与计算得以体现,而最优化则是人工智能基础模型与算法中不可或缺的工具之一。

从数学的角度来看,人工智能主要指机器学习,即通过与环境的互动来提升个体或智能体的行为能力和问题解决能力。机器学习的本质在于将这种智能形式化为数学公式,并将其转化为计算机可操作的算法与软件。进一步讲,人工智能是指机器能够执行与人类智能相似的任务,这依赖于对人脑工作机制及人类认知方式的研究成果,构建相应的数学模型,利用特定数据设计训练与求解算法,并通过计算机的软硬件实现,从而产生一种新型智能机器,能够以类似人类智能的方式进行反应,完成通常需要人类智能的复杂工作。人工智能实际上是数学、算法理论与工程实践紧密结合的领域,其核心在于模型与算法,反映了分析、概率论、几何与拓扑、数理逻辑、统计学、优化、博弈论等数学相关学科及其分支理论的精髓。

本文摘自《中国人工智能基础研究2035发展战略》,由“中国学科及前沿领域发展战略研究(2021—2035)”项目组编写,经过标题和内容调整。

科学人文在线,致力于关注科技史、科技哲学、科技前沿及科学传播,关注人类社会的可持续发展,创造有价值的阅读体验!欢迎点赞、转发、留言讨论。

今日荐读

✦

概述

人工智能的基础研究为其持续发展提供了坚实的保障,并且是推动未来人工智能进步的必由之路。此书系统性地梳理了与人工智能基础研究相关的主要学科领域及其在人工智能领域中的重要作用,探讨了认知神经科学、认知心理学、统计学以及数学各个分支(如概率与随机分析、最优化、数理逻辑与自动推理、图论、博弈论、逼近论、几何与拓扑、统计物理学、科学计算)在人工智能基础研究中的科学意义与战略价值、研究特性与发展规律、现状及其未来趋势。书中还深入分析了当前人工智能在机理、数学建模及技术等方面所面临的瓶颈,探讨了发展新理论与方法的可能性,并提出了针对2035年的发展思路、方向及政策建议。

本书旨在为相关领域的战略与管理专家、科研人员、企业研发团队以及高校师生提供研究方向的指引,同时也为科研管理部门提供决策参考。此外,它也是公众了解人工智能基础研究现状及发展趋势的重要读物。

项目组组长介绍

袁亚湘,男,博士,中共党员,出生于1960年1月,籍贯湖南省郴州市资兴市。他是一位杰出的数学家,同时也是中国科学院院士、发展中国家科学院院士、巴西科学院通讯院士,以及美国工业与应用数学会的会士和美国数学学会的首届会士。目前,他在中国科学院数学与系统科学研究院担任研究员,曾担任中国数学会理事长、国际工业与应用数学联合会主席、全国政协常委及中国科协副主席。